Der Text und die Schrift

Vor etwa dreieinhalb Jahrtausenden gab es eine Kulturrevolution. Man nutzte Bilder, mit denen man bis dahin Dinge gekennzeichnet hatte, als Stellvertreter für einen einzelnen Laut. Mit zweiundzwanzig Zeichen (im phönizischen Kulturkreis) ließ sich nun alles Gesprochene visuell manifestieren. Der Philosoph Platon betrachtete diese Errungenschaft skeptisch. Ganz anders eine Reihe religiöser Strömungen im Judentum: Für sie sind die Buchstaben Manifestationen des Göttlichen, Ursprung der Schöpfung.

Ein Unterscheidungsmerkmal für die klassischen Religionen wie auch moderne Kulturen ist, wie stark sie Textkultur oder Bildkultur sind.

Von der Spannung zwischen Text und Bild leben auch Kalligrafie und Typografie, die durch die Gestaltung der Schrift den Text um sinnlich erfahrbare Bedeutungsaspekte erweitern.

Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie bitte auf die Bilder.

Leitkultur; Aquarell und Acrylfarbe, 40 x 30 cm

Eine Zeile mit deutscher Schrift (Kurrent) – wie ist sie uns so vertraut!

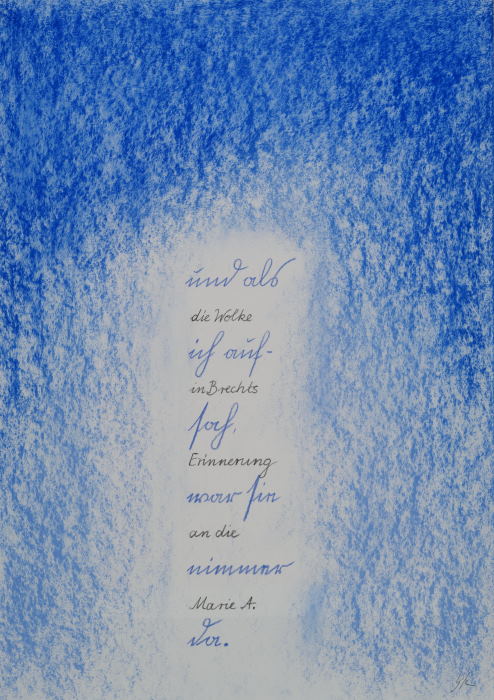

Brecht: Erinnerung an die Marie A.; Pastell und Graphitstift auf Zeichenpapier, 64 x 42 cm

Das 1920 entstandene Gedicht Erinnerung an die Marie A. von Bertolt Brecht ist eine äußerlich nüchterne Darstellung, im Kern eine melancholische Klage über das Vergehen der Liebe.

Es beginnt mit der Schilderung des Dichters, wie er an einem Septembertag unter einem Pflaumenbaum die Geliebte im Arm hält, und über ihnen „War eine Wolke, die ich lange sah / Sie war sehr weiß und ungeheuer oben / Und als ich aufsah, war sie nimmer da." Inzwischen kann er sich nicht mehr an ihr Gesicht und seine Liebe zu ihr erinnern. Nur die Wolke ist in seinem Gedächtnis geblieben und erinnert ihn daran, dass er die Frau damals küsste.

Man muss mit der Zeit gehen; Aquarell und Acrylfarbe, 48,5 x 34,9 cm

In welche Richtung geht man mit der Zeit?