Vom guten Leben

Wünschen wir uns nicht alle ein gutes Leben? Doch was heißt hier „gut“ – ein Leben im Reichtum, mit Erfolg und Anerkennung – oder eher ein Leben in Einklang mit uns selbst, ohne moralische Kompromisse? – oder ein bescheidenes Leben in Übereinstimmung mit der Natur? Kann ich ein gutes Leben führen, wenn die Verhältnisse um mich herum nicht danach sind?

Wenn der Tag kommt, an dem ich zurückschaue – welche Werte gehen in die Bilanz ein?

Und nicht zuletzt – wie können wir uns über die technologischen und politischen Ziele verständigen, die ein gemeinsames gutes Leben ermöglichen?

Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie bitte auf die Bilder.

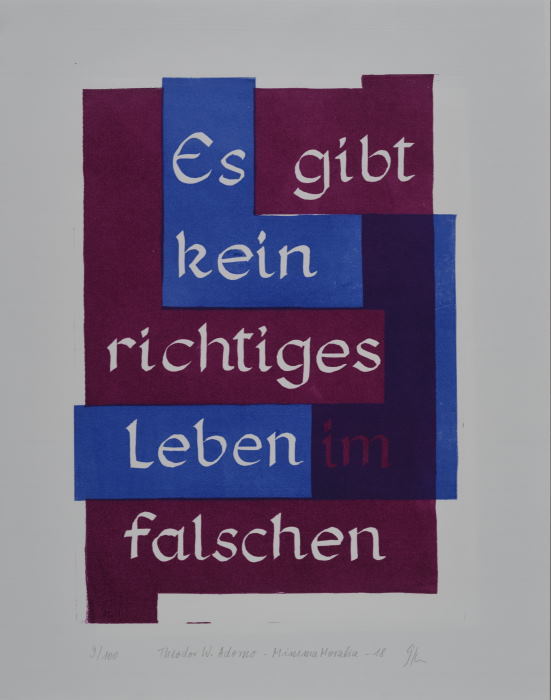

Adorno: … kein richtiges Leben; Linolschnitt auf Bugra-Bütten, 42 x 30 cm

Auflage: 9 von 100

Das Zitat stammt aus dem 1951 erschienenen Buch Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben von Theodor Wiesengrund Adorno (1903–1969).

Er knüpft an die philosophische Tradition der Lehre vom richtigen Leben an und fällt für seine Zeit ein vernichtendes Urteil: Was früher gutes Leben war, ist „zur Sphäre des Privaten und dann bloß noch des Konsums geworden“. In § 18, Asyl für Obdachlose, spielt er die These am Beispiel des Wohnens und des Privateigentums durch. Welche Haltung man auch dazu einnimmt – er sieht keine tragfähige Lösung, und so endet der Abschnitt mit dem resignativen „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Indem wir den Gedanken nachvollziehen und ernst nehmen, brechen wir auf, das richtige Leben in den falschen Umständen möglich zu machen.

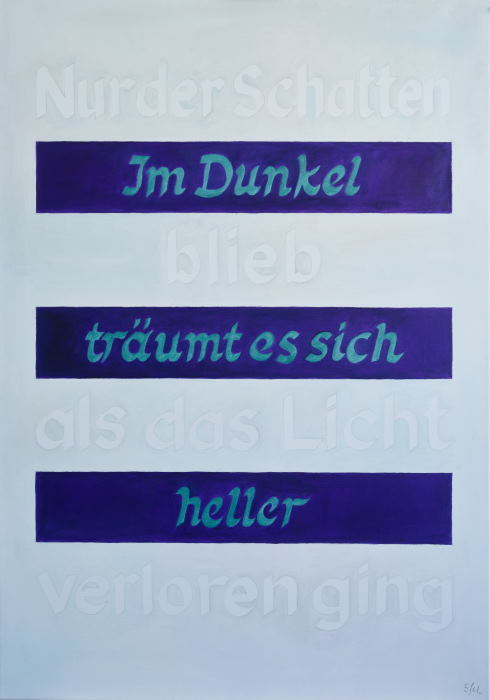

Rose Ausländer: Heller; Öl auf Leinwand, 100 x 70 cm

„Nur der Schatten / blieb / als das Licht / verloren ging // Im Dunkel / träumt es sich / heller“

Ein – durch finstere Mächte aufgezwungen – unvorstellbar schlechtes Leben als Rückzugsort und Chance für einen erhofften Neubeginn. Die Autorin dieses auf den ersten Blick paradoxen Textes, Rose Ausländer, wurde 1901 in Czernowitz in der Bukowina geboren. Lebensstationen waren: Wien, wieder Bukowina, Wiona (USA), New York, Rückkehr nach Czernowitz, wo sie der Judenvernichtung durch die SS entgeht, Übersiedlung nach Bukarest, wieder New York, wieder zurück nach Europa; 1988 stirbt sie in Düsseldorf.

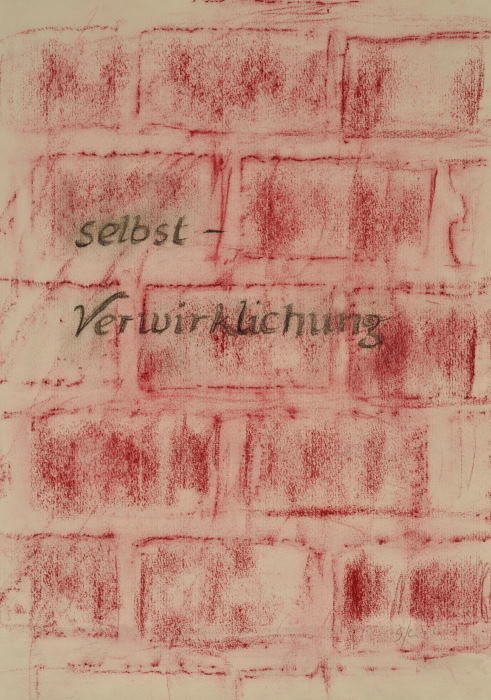

Selbstverwirklichung?; Frottage mit Schriftzug, Bleistift und Pastell, 40 x 28,6 cm

Das oftmals als ungebrochen positiv gewertete Konzept der Selbstverwirklichung wurde von dem Soziologen Gerhard Schulze der Kritik unterzogen.

Was er in seinem Buch über die Erlebnisgesellschaft entfaltet, hat schon der Soziologe Max Weber vor etwa hundert Jahren das Problem angesprochen: Unter Rückgriff auf ältere philosophische Gegenüberstellungen von ästhetischer und ethischer Lebensführung stellt er dem Konzept, das eigene Leben zum Kunstwerk zu machen, das Postulat gegenüber: „Persönlichkeit … hat, wer der Sache dient.“

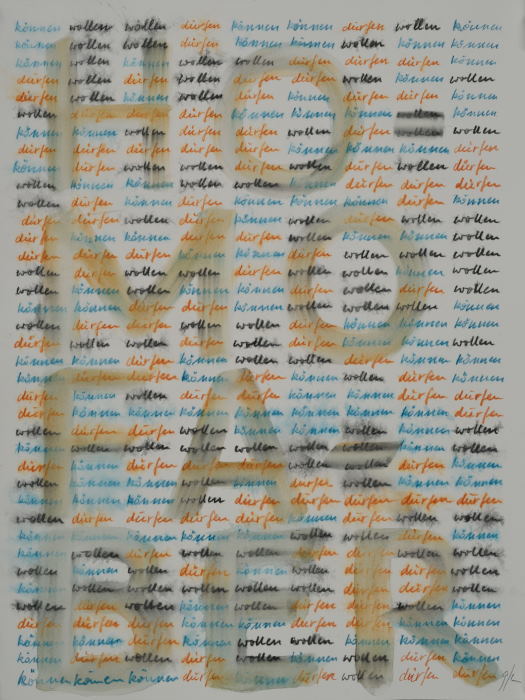

Homo Faber; Aquarell, 40 x 30 cm

Spätestens seit dem gleichnamigen Roman von Max Frisch ist „Homo Faber“ ein geläufiger Begriff – umgangssprachlich „Macher“.

Der französische Philosoph Henri Bergson (1859–1941) sah in seinem 1907 erschienenen Werk L'Évolution créatrice (Schöpferische Entwicklung, 1921), die menschliche Intelligenz vor allem auf die Schaffung von Werkzeugen ausgerichtet. Deshalb schlug er vor, den Menschen unserer Entwicklungsstufe nicht mehr als „homo sapiens“, sondern als „homo faber" (Dt. S. 144) zu bezeichnen. Max Frisch hat in seinem Werk das moderne Unbehagen am Konzept des Homo Faber, des Technikers, der die Welt uneingeschränkt gestalten kann, zum Ausdruck gebracht.

Pablo Picasso: On met longtemps à devenir jeune. / Man braucht sehr lange, um jung zu werden.; Acrylfarbe auf Aquarellpapier, 40 x 30 cm

innehalten; Acrylfarbe und Aquarellstift auf Aquarellpapier, 40 x 30 cm

David le Breton: Gehen; Acrylfarbe auf Aquarellpapier, 40 x 30 cm. Blattgr.:

Nietzsche: Gedanken und freie Bewegung; Acrylfarbe auf Aquarellpapier, 40 x 30 cm

... keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung

Friedrich Nietzsche, der die Vernunft des Leibes pries, untersucht in Ecce Homo, im Kapitel Warum ich so klug bin den Zusammenhang zwischen Denken und Ernährung. Am Ende des ersten Abschnitts fügt er hinzu: „So wenig als möglich sitzen; keinem Gedanken Glauben schenken, der nicht im Freien geboren ist und bei freier Bewegung – in dem nicht auch die Muskeln ein Fest feiern. Alle Vorteile kommen aus den Eingeweiden. – Das Sitzfleisch – ich sagte es schon einmal – die eigentliche Sünde wider den heiligen Geist. –“